发布时间:2024-04-29 03:24:18 浏览:

首届学生,感谢母校。

希望答案能为感兴趣的人带来新信息。

总的来说,几年来明显感觉中国学生越来越学霸,综合素质也稳中有升,说明母校在中国的确越来越被认可。作为在清北复交有许多同学的上纽毕业生,如果向高三学生综合评价母校,那么不比清北,堪比复交。

学校优势:

一,多元文化的生活环境。能和世界各地的同学做朋友,真的是很美好的经历。在美国本土的大学,据我观察,会和外国同学一起玩儿的中国学生是极少数,但是在上纽,中外学生之间的互动明显更活跃。跨文化交流已经是日常生活的一部分,这对人的影响无法具体描述,但一定是积极的。

二,师资好,师生比极高。师资网上有,在此仅提对于我法学院申请给予重要帮助的三位教授,前nyu校长,前nyu副校长,nyu法学院终身教授,三位大咖均在上纽开过若干次10人左右的小课,并经常对每一位学生一对一单独指导。

三,学校各个行政部门(招办,学生事务,职业发展中心,医务室,安保,物业,食堂,保洁等)专业且靠谱。

四,个人猜测,硬件条件全国最佳。

五,出国读研容易。三点原因。一,成绩单不需要转换认证,因为我们毕竟是nyu。二,英语能力强,我托福在考前一道题都没碰,考试时快饿睡了的状态下考了114,我觉得大部分同学托福都轻轻松松110。gmat gre lsat英语好了也会容易很多。我相信相较国内顶尖本科的学生,单比各种出国标准化考试成绩,上纽不遑多让,甚至结果会出人意料。三,教授乐于帮忙,推荐信普遍很强。

六,学生活动多姿多彩。上纽从所有意义上来说,都是独特的,能来这个独特学校的同学自然也就不会是书呆子。学校对于学生活动也非常支持。校长甚至会亲自帮助数个学生活动找企业赞助。

七,平等。不是白左那种政治正确,而是学校上至校长下至所有人,大家至少都混个脸熟,并且没有架子的互相交流。俞校长这样会时不时评论同学朋友圈的校长全中国可能没有第二个。

学校劣势:

一,商科高阶课十分匮乏。前两年接受通识教育和基础专业课,想学到难度较高的商科课基本靠在纽约待满一年刷stern的资源。如果大三想要环游世界,那基本就没有上到高阶课的可能了。因为大四回上海后基本没有高阶商科课。

二,社会认可度低,我主观感觉甚至至今大多数上海人都不知道这个学校,更不用提出了上海还有多少雇主能听说过。毕业后大概只有在上海工作或出国读书两条路。更有甚者执迷于认为上纽也就只能和某某学校(不引战)对比,我也只能怜悯而不屑地对他们说句wqnmd。

三,校友资源弱,因为没校友(当然,现在有我们了!)。尽管学校职业发展中心和NYU本部的一些校友非常支持我们,然而仅凭他们的无私帮助,上纽学生也很难像清北复交的同学一样动辄拿到学长姐的内推机会。

然而这些劣势对于新学校来说不可避免,事实上,学校几年来针对这些方面的努力和成绩也有目共睹。

最后,哎...真不是拍马屁,我觉得上纽的同学应该都有以下感触。母校欣欣向荣,光荣属于我们,更属于校长教授们。上纽的学生都有开拓精神,但最有开拓精神的还是John Sexton,俞校长,雷蒙校长等教授和校领导。没有他们就没有上纽。

(本人高中华二,文科,高考水平属于复交轻松,清北极小概率能上,文理分科后文科保守估计前15左右,臆测也就是上海文科前100。本科商业与金融专业,currently at Columbia Law)

2014年8月16号,我是坐着G1号列车驶向上海的。那是我是第二次独自去往上海,和第一次去参加校园日面试一样,充满未知,让人激动而忐忑,就像小学“调座位”之前的期待与不安。期待着自己的新同桌,和新分入的小组,又担心和之前喜欢的女同学相隔太远,几排的距离,如同隔着几条银河一样;这次分到的新室友,要认识的新同学,也带给人以同样的感觉和味道。

进入大学之前,我已经知道了两位室友的大概,一位叫“莫思宸”,是美籍墨西哥裔,另一位叫“安慕睿”,也是美籍墨西哥裔,后来听两位室友诉苦,因他们名字的复杂,以至在中文课考试中,总是输在起跑线上。室友不是随机分配的,也不是按高考分数或专业分的,是之前填写学校发的住宿调查时,我们仨志趣相投,不抽烟,不喝酒,不要求过分干净,于是被分到了同一个宿舍。并且,我们同一层的邻居们有着共同的“信仰”,叫做 “Food and Thought”(食物与思想),也是本楼层的主题;其他的楼层主题有摄影和音乐,但精神食粮毕竟抵不上实在的对食物的基本需求,墨西哥人和华人还是能清楚地认识到这一点的。

从高铁站到宿舍的路程不短,我看地铁入口处人山人海,便拖着箱子上了一辆出租,师傅听出我是外地人,于是用上海味道的普通话讲起了上海的故事:延安高架桥的龙,环球金融中心的方口,浦东的建设,娓娓道来。而我则盯着计价表,看着黄绿色的数字从十位数蹦到百位数,感受到一种不真实的悲痛。上一次数字的激增能带给我如此的冲击力,还是考试排名。上海的物价确实很高,但不同人的生活条件跨度也很大。在上海走街串巷,能看见配管家的独栋洋楼,浦江边的高级公寓,也有像火车车厢连成一片,面临拆迁的石库门房子;有提前半年预约的千元海鲜,也有小笼配小馄饨的特色早餐。上海人喜欢和自己人讲上海闲话,和外地人讲普通话;老上海人不吃辣,但也丝毫不影响川菜湘菜馆的红火;一起在小公园打球的老大爷们,可能是坐拥千万房产的上海大班,也可能是全家在沪租房的海漂,但这不影响一起打球带来的乐趣。不同文化,不同背景,能在同一座城市共同繁荣,各汲所需,产生社会利益,靠的是的上海的文化观念。清末开埠通商,历时百年的租界,使上海成为中国近代最“不传统”的城市,但也同时孕育了传说中的“海派文化”,我个人感觉其文化中突出的部分,不在于继承了多少江南传统,而是其之前二百年经历中西合璧,文化冲击后留下的尊重多元,开放务实的观念,这也是如今上海兴荣,成为经济中心的原因。在这个“上下兼收,海纳百川”的城市,添一所按“西方那一套”搞教育的大学,也算是地利人和。

到达目的地后,我和师傅说了句不标准的“谢谢侬”,然后下了出租。进宿舍大门时,又见到了俞立中校长,他亲切地和我了握手并用中文问候,说我是他今天见到第二个自己从北方来报道的。俞校长很喜欢和我们聊天,在食堂吃牛肉拉面聊,在正式场合吃意大利面时也聊,很多同学还有其微信好友,他的朋友圈总能收获数百个赞。之前在校园日只听到俞校长讲英文,不紧不慢,告诉我们NYU Shanghai既不是American education(美式教育),也不是Chinese education(中式教育),而是Global education(国际教育);这个Global education是什么?很深奥,“道可道非常道”,我斗胆一句话概括下,即以通识教育为基础培养传说中的全球视野。这怎么培养呢?

回想大一一年,每周一早晨都会上雷蒙亲自授课的“全球视野下的社会”,简称GPS(Global Perspectives on Society),仿佛有人生导师之双关意味。教材是学校自编的“世界哲学精选”,选取了一些你可能想读,却永远不会读的名著精华篇章。每篇读完后,有对应的写作课和讨论课,供大家碰撞思想。雷蒙校长在开学时说过,当你从NYUShanghai毕业,希望你最好的朋友将至少来自五个不同国度。这个目标很理想化,也很“中国化“,有点儿定指标的意思。所谓“五个国度”,我相信校长的意思是五个不同的文化体,而不是一个“斯坦人”结实五个“其他斯坦人”就算实现目的了。不同文化的交流是十分艰辛的,但收获也远大于同一文化内部的交流。我如今已近毕业,朋友们绝对来自不止五个国度,尽管真正的几位挚友还是同一文化背景,可我不会惧惮与其他国家的人敞开心扉地交流。文化的碰撞及交流过程是富有挑战的,在交流的过程中对文化的认识也将越来越深,文化是历史的缩影,若能建立起理解和信任的桥梁,文化则不再是一条不可逾越的鸿沟。作为一个未来世界的缩影,NYUShanghai有自己的文化吗?雏形是存在的,而且仍在逐步形成并不断进化中。至今,我观察到的几个特点是:文化多元,自由主义,积极冲突,假性部落,个人功利主义。

文化兼容主义(Cosmopolitanism)

NYUShanghai就像是一个青年旅舍,驻扎着不同的文化,他们有时会聊两句,但大多时候是各玩各的;尽管如此,我仍觉得NYUShanghai最宝贵的特点就是“文化多元”。Sinic(华夏),Western(西方),Islamic(穆斯林),Orthodox(东正),Latin American(拉美),African(非洲)文化的继承者们都在这个环境下学习生活;可以说除了没有传统的日本文化与明显的印度文化,其他文化都能不大费周章便可接触到。这有一个优点--节日的频率显著增加:印度Holi节,中国饺子节(有饺子元宵及粽子,英语统称Dumplings),墨西哥Cinco de mayo等,来自各个文化的节日都有活动可去。比起节日本身,过这些节日的意义还是图个热闹,找点乐子,吃些东西。走在学校,会碰到各式各样的人,西装革履的,轻装便服的,一身NYU紫的,不逊于时尚杂志的……但每个人都有自己的选择,男生可以秀出肌肉,也可以按心理性别打扮出自己喜欢的样子;穆斯林女生可以裹得严严实实的,也可以穿的光鲜亮丽。我有机会和一些穆斯林同学们聊天,问到他们如何看待宗教,他们总会说“每个人对穆斯林有不同的定义”;奥兰多夜店枪击案后,我在酒吧和一位穆斯林同学聊ISIS,他有些义愤地说“they‘re fucked up”(他们是一坨翔)--ISIS会以你“不清真”为借口滥杀无辜,比如来NYUShanghai上学的穆斯林们,将是ISIS眼中“不清真”的类型。他还说“穆斯林不会限制他人的意志”。近年来,伊斯兰文化被主流媒体诟病像一潭死水,不随时代进步;几十年前,人们说伊斯兰文化缺乏中心政体,难与主流世界交融;如今,恐怖主义下人们又对穆斯林谈虎色变。而欣慰的是,我在Dubai(迪拜)和Abu Dhabi(阿布扎比)看到了包容,穆斯林也是人,人需要顺应时代的发展,开放与包容则是理想社会的根本。在NYUShanghai,尽管穆斯林的“朵斯提”们也常常抱团在一起,但我相信这里的穆斯林同学对待外界是开放的,尊重多元的,不会因为“我觉得你不清真”而和你来场圣战。世态是上下波动的,但历史永远是向前发展的,全球化浪潮之后则会生出退潮的国家主义,今天的世界似有此迹象之端倪。不过,未来总会来的,国境线将变成省际线,任何的教条都隔不开人心,任何的高墙都挡不住思想。总有一天,不同肤色的人将会在一起创造未来。拥有文化兼容的NYU Shanghai,生长于现在,也预演着未来。

自由主义(Liberalism)

NYUShanghai,“很难有伤害”。自由主义,简明理解就是不伤害他人;在这里,人们互相没有过多利益的冲突。学校对学生有充分的尊重,少了很多其他大学司空见惯的枷锁与限制。自由的一部分意味着自律,自由可以使人升华,也可使人堕落,自由是生活的催化剂,习惯与行为便是反应物;在NYUShanghai,你可以潜心研究学术,也可以投身电子竞技,可以做一个五道杠青年,也可以做一个叛逆的大学生。决定你行为的是你自己。许多问题没有标准答案:学生可以创业吗?谁说不可以;学霸可以去夜店吗?谁说不可以;喜欢同性可以出柜吗?谁说不可以;对自我行为的选择,你有着决定权,只要不作奸犯科,每个人的行为是自由的。

在思想上,NYUShanghai同样没有明显的意识形态灌输,没有思修,马原,毛概等必修课;上文提到的GPS,往往会在同一论题上选择不同文化背景的作品,如在“人性”主题里,选取了墨子和Susan Wolf的文章作为对比;政治经济主题则选取了亚当斯密,马克思,毛泽东等人的作品;这样做至少提供了多角度思考的机会,而不是单纯地单一价值观灌输。

NYU的一句宣传语是“没有围墙的大学”,NYUShanghai 也一样,当然,一栋楼也根本不需要围墙;但比起实在的围墙,NYUShanghai让其他高校难以望其项背的是没有虚拟的围墙,这是无与伦比的,也是使我有自信说最上海纽约大学是唯一真正的大学,让我坚信NYU Shanghai优于任何一所大陆高校的原因。这里有着境外的网络,Google是无价的,自由的讨论是无价的。充分的学术自由让学生不必有太多无谓的顾虑,学生与教授之间也不存在等级造成的隔阂--在这里学习生活是没有太多束缚的。这是我认为所谓“没有围墙的大学”真正意义所在。

积极冲突(Positive Confrontation)

积极冲突是最有效的交流,当我们遇到分歧或价值观的冲撞时,理想的解决方式是积极冲突而互相理解并共同解决问题。有的人坚信“他人即地狱”,于是放弃了交流,这无异于因噎废食,我发现NYUShanghai的同学们与大多数人相比,有着不一样的一种特性--更敢于交流,敢于“撕B”,敢于说出真实想法,敢于向他人问个问什么。理想环境下,这是极好的;不理想环境下,这可能造成误解。什么是理想环境呢?我们有一个NYUShanghai所有学生的Facebook大群,当遇到问题时,总会有人敢于提出来,下面便是同学各抒己见理性讨论;人与人想法不同,难免出现分歧,但我至今没有见过像贴吧一样的对喷;这里的冲突是积极的,理性的,我们讨论过学生会问题,食堂问题,转学问题等,交流效率很高;陈兼教授总喜欢引用毛主席的一句话:“让人说话,天不会塌下来……“,当彼此尊重,以解决问题为共同目标时,便是理想的交流环境。若习惯了积极冲突,在不理想环境下我们也单方默认对方的理解,会是什么样子呢?回想大一的暑假,作为中国大学生,学法律出身的雷蒙校长没有忽略我们需要军训这个细节,于是约150名中国学生前往军训基地,这也是我们的第一次中文集体行动。大学的军训更像爱国营,少了许多机械化的训练,也没有受到教官的“武力威胁”,和我的高中经历可以算天壤之别;然而,一次“拓展训练”却引起了轩然大波。一天下午,我们的安排是进行一项名叫“挑战极限”的活动,来到场地,只见一绳,一竹,一教官而已;这根绳子高悬在两棵树之间,远有一人多高,一根碗口粗的竹子躺在湿漉漉的草地上,教官告诉我们游戏规则:所有人从绳子这边,越到绳子另一边,工具是这根竹子和你们自己,另外任何东西碰到绳子则惩罚回去两人;还有,过程中,不能说话。我们绞尽脑汁,苦思良久,因为绳子太高,只能选择两边搭人梯,扶着竹子,每次过一个人。想到我校男女比例,我第一次对这个数字感到些许失落。游戏进行时,作为垫脚石的男生们面目狰狞,而女生想帮忙,却无从下手,有一位女生在过程中要强烈求停止游戏,鉴于游戏的严肃性,我们仍一步一步地完成了这个没有什么乐趣的“游戏”。晚上,当教官把大家带到阳光会堂,想听听大家对游戏的总结时,空气生出了一丝不详……我们没有谈不痛不痒的“团结就是力量”或“集体的力量大于个人”,而是毫不顾虑地指出更重要的问题:这个游戏不合理,有的人说“人非工具”,有的人谈“女权主义”,有的人讲“架空的意义”,有的人觉得同学们过分了质疑“中华魂都去哪了”,这仍然是一种“积极冲突”,因为没有针对教官或者其他人的人身伤害,而是就事论事,然而,同学们自然没有意识到军训营地这个特殊的地方,而把他当成了有充分自由的NYUShanghai;但这种交流仍是有效的,第二年军训的“挑战极限”降低了难度,绳子低了许多,竹竿可以用肩扛起,不直接踩人了。

假性部落(Pseudo-tribe)

虽说“Always step out of your comfort zone(不断踏出你的舒适圈)”,但人们总需要一个“Comfort Zone(舒适圈)”,这显著体在假性部落的形成,即性格情趣相投的人凑在一起形成的小圈子;里面的成员没有利益关系,当然也没有血缘关系,也不必有层级的划分;所以并不是真正的部落,而是一种“圈子”。因为人不多,这种假性部落不像兄弟会那样成熟与政治化,也不像社团一样有单纯兴趣和强目的性。假性部落的形成要两人以上,圈里人要互相了解,有一个群组可以互爆黑历史,并且需要经常一起Hang out(浪);这种假性部落可以理解成平权的兄弟会,或没有目的社团。假性部落可以降低个人的孤独感,朋友的关怀可以给人以归属感。不过,这些假性部落往往形成于共同文化背景的人之间,且容量有限,同一圈子里的人可能会成为挚友,但机会成本可能是错失了“别人那么大,我想去看看”的机会。当然,这种假性部落的兴盛的主要原因是真正的学生组织不够成熟,即社团粘性不够,学生会参与度过低。在NYUShanghai,学生们大多时候处于风平浪静的“类无政府”状态,每个人得到了自由与无拘无束,而代价是团体精神的匮乏,责任的逃避,解决问题的无力性。当宿舍涨价时,每个人心中都有些许不满,但并无有组织的抗议;当GAF有所改革时,计划已定,学生团体无力回天;最后当食堂让人屡屡失望时,终于有“民间”组织发出了声音,并一呼百应,出现了极端的抵制食堂活动,各外卖公司坐收渔利。显然,NYUShanghai这个团体有很强的个体动员力,每个人都愿意参与让学习生活变得更好,学生会应当扮演这个协调者的角色,但因为缺乏真正符合学校实情的制度化,导致学生的参与(Participation)十分低下,2016年学生会新宪章只有40人表态认可,占全体学生的的4%左右,剩下的是沉默的大多数。“爱的反义词是冷漠”,为什么大多学生如此冷漠?难道他们不爱这个学校吗?当然不是,只是学生会还没有成熟的Insitutionalization(制度化)。但今天,2018年的情况大有好转,文化社团活动,十五楼的专题讲座,The Series系列活动等,都做的很有吸引力。尽管学生的话语权还是有很大的利用空间,最原始的问题还是抓不住“主要矛盾”--有什么问题亟待我们解决。发现问题是解决问题的一半,有了共同的问题,动员(mobilization)自然水到渠成。比如体育活动和食堂问题,我们是不是可以集体公投一下,向学校提供些新方案呢?

个人功利主义(Individual-utilitarianism)

NYU这所学校的天性就是“isolation”,每栋楼是独立的,每个人也是独立的,有着独立的追求,独立的规划,几乎没有所谓的“编制”,尽管NYUShanghai给每个学生配有引路的导师--Advisor,不过Adivisor作用的精髓就是让你相信要“靠你自己(depend on yourself)”。而大多数人在“个人”的基础上,信奉着功利主义(Utilitarianism),“功利”二子勿望文生义,简单说来是追求“个人最大的幸福”;而每个人的个性,背景,目标,各不相同,所以这所大学的“同质性”很低。个人功利主义下,因为很少存在直接的利益相关,很少有人会对他人鼓唇弄舌,即很少出现认真的“逆耳忠言”类Judgement,人们之间多是鼓励性话语,如 “Awesome”,”that’s cool, man”,最差也是“Oh, that’s interesting”,没有人会因为你过度沉迷游戏而向上级反映,因为这不影响其他人的个人利益,“关侬啥事体”;但如果有人请求帮助,可以肯定,还是会有很多人热心帮忙的,因为你的帮助行为会增加求助者的“幸福”,你也能从中获得快乐;但许多人碍于面子或种种原因不愿意对外界显示自己的忧虑,所以,这种环境也很容易造成并放大我们的孤独与无助;个人功利主义的环境下,很多人都在某些时刻经历着些许抑郁--缺乏至深的交流对象,稀缺的归属感,像放大镜一样把无助的孤独汇聚在一个人的心上,就像小时候我们用放大镜灼烧弱小的蚂蚁。我的室友莫思宸,曾经十分乐观,一天有一半时间是在笑中度过的,另一半在睡觉……他如今仍看起来十分乐观;但我大二了,他还是大一。因为在大一第一学期末,墨西哥出了些问题,他曾经的一位挚友去世了,还有其他种种原因,他没能走出阴影,开始酗酒,宿舍堆满了各种酒瓶,我们曾劝他,但毕竟是旁人,无法真正体会他的心情;几个月下来,许多朋友开始与其疏远,我的另一位室友也因宿舍环境问题而对其失望,说过最为关心的一句话不过“You really should get back on track man”(该回到正轨了大哥)。我能做的也十分有限,旁人不痛不痒的劝诫就想那句“Awesome”,是没有实际作用的整饰性话语。在最后他决定休学一年时,我送他到了机场,很遗憾是唯一送他的朋友;如今他已经返校,走出了抑郁,几天前我们吃了次白斩鸡,我开玩笑的问他要不要啤酒,他嘴角向下笑着摇了摇头。

大二的时候,上了一门课(Developing Web),学着做了两个游戏,当时很受欢迎:

2016年8月20日,父母送我到首都机场。临走前的心情是复杂的,开始重新审视自己,开始珍惜熟悉的事物,如手背上的疤,沙发的纹理。飞机上我吃了三次早餐,下飞机时,已是布宜诺斯艾利斯的夜晚,我在机场等待第二天早晨的校车。南半球正值冬末,要是他们也过春节,大概就在这个时阵吧。机场里是有暖风的,所以有不少过夜的人,景象好似中国十年前的火车站,枣红与军绿色的男男女女纵横在地板上,不知是在等车还是进来避寒。我也加入了过夜的队伍,坐在宽阔窗台上,等待着清晨的第一班校车。我是谁,来自哪里,没有人好奇,也没有人知道(具体感受记录在下图)。

终于,在第二天的清晨,我和几位来自纽约本部和杜克来交换的同学坐上了学校派来的巴士。一路奔驰,阳光刺入瞳孔,建筑模糊了颜色,各式的汽车在公路上奔跑。草地,鸟群,飘动的白云,一切的一切都充满了属于布宜诺斯艾利斯的激情。

到学校后,遇见了我的住家女主人特蕾莎,是一位和蔼而优雅的奶奶,我们入乡随俗,互吻脸颊以相问候,她惊讶到我的行李之少。随特蕾莎回到公寓附近,每遇到邻友,她便用高高的语调介绍新来的我,“纽约大学学生,来自中国!”。家里还有特蕾莎的小儿子马提亚斯,和外孙女亚力克萨。特蕾莎是一名灵修师,信奉天主教,后来听说,阿根廷的心理咨询师比例是世界上最多的。马提亚斯很高大,三十来岁,管理球类比赛。若在夜里听到如雷贯耳的狂吼,一定是马提亚斯喜欢的球队进球了。亚力克萨和我们同龄,一边读大学一边工作,她学的是美术,喜欢抽烟,但会用卡片遮住烟盒上为提醒吸烟有害健康而印上的口腔癌患者嘴部的图片。家里还有一位保姆,来自巴拉圭,每周的一三五都给全家人做饭。我喜欢她做的摊鸡蛋饼,每次都豪爽地放三个鸡蛋,再浇上辣酱,美味又满足。

我的室友叫Zé,广东人,说着流利的英语和西班牙语。在布宜诺斯艾利斯的第一天的下午,Zé和我在圣菲街与自由路的街角吃了阿根廷汉堡,我们望着来来往往的奇异车辆,有一句没一句地聊天。窗外尤其引人注目的是公交车(colectivo):涂满了油漆,画着各种图案。后来得知,这些车竟然已跑了一个世纪。上车前,需要和司机提前商量好在哪里下车。开始我不会西班牙语,只能跟在Zé后面,说“lo mismo(和他一样)”,自己出去的时候,也跟着前面的人浑水摸鱼,但司机若再和我几句说话,便会窘状百出。

布宜诺斯艾利斯既古典又奔放,路边的建筑,街上的铺路石,都保留着城市建立之初的样子。这里的电梯,至多容纳仨人,门有两层,第一层酷似家里的木门,第二层是需要手动拉紧的菱形防护门。一次上楼时,我手扶着菱形防护门,结果因为它接触不良,电梯卡在了半空中,十分骇人。走在布宜诺斯艾利斯的街头巷尾,总能看见巨幅的壁画,内容天马行空,一幅接一幅,美不胜收,令人惊叹。后来听说,这里的街头艺术家只消住宅所有者同意,便可自由进行创作。

来到布宜诺斯艾利斯的第二个周末,因帮忙从国内捎带物品,我认识了一位居住在这里十余年的中国导游,她邀请我和几位朋友吃了自助牛排。同来的有一位和我年龄相仿,面容姣好的小青年,西语名叫Daniel。Daniel初中一毕业,便被父母“召唤”来到了布宜诺斯艾利斯,帮忙打理家里的超市,这一来,便是五年。五年里超市生意不错,可Daniel没能继续读书,也没从父亲手里拿到工资。Daniel脑子灵光,西班牙语学基本与母语者(native speaker)无异,他说自己学习的方法是把一本西班牙语的苏菲的世界读来读去,随后便可以生活交流无碍了。他也说到,自己十分渴望继续读书,讲到到激动时,Daniel的声调提高了不少,说甚至想好了和家里决裂的后路。后来,Daniel和我成了很好的朋友,原因之一是我们都打篮球。周四晚上,会有中国人按惯例包场,布宜诺斯艾利斯的夜晚从十点开始,我们往往会酣畅淋漓地打到凌晨一点,打到走不动为止。Daniel的其他朋友常在周末聚餐,我也受邀请得以加入,认识了不少移民朋友,也听了许多故事。

阿根廷的菜乏善可陈,但其牛肉则担得起“一美味遮百乏味”的形象代表。我和Daniel几个人常去一家牛排自助,名叫“Siga la Vaga(继续牛)”,有一位福清的朋友,西语名叫Matias,会挑选烤好的牛排,他曾端来一盘滋滋作响的肉,自信地向大家宣布“lomo来了”,我赶快捉来一块,咬下去,入口即化,汁香四溢!那的确是我吃过最美味的lomo de bife(菲力牛排)了。学期末的感恩节晚餐上,我邀请了Daniel来访NYU Buenos Aires,共进感恩节晚餐。那天也恰逢我的二十岁生日,多么难忘的一学期啊!我的西语老师,这里的校长,管理人员,还有Zé与Daniel,直到今天,每个人都常常浮现在我的脑海,组成了这段记忆的音符。后来,Daniel兼职做起了导游,成了南极的常客。Matias回国休假,骑行了川藏线,Zé与我则继续读书,都将攻读硕士。在我临走前的那个晚上,我们又去吃了“继续牛”,那晚的月亮,从母亲港的水面浮上天空,硕大得像留声机的金黄喇叭。彼时彼景,那一段美好,也在留存在我的记忆里。

十月底,我和另外四五名同学作为留学生代表拜访了一所公立大学(Universidad Nacional De La Matanza)。去学校的路上,我们见到不少停在路边的车顶上摆着黄色塑料桶,司机告诉我们,这是卖车的意思。到达学校后,本以为是简单地与当地学生们交流,谁知刚下车,便有几位西装革履的工作人员领我们去了校长办公室。校长用西班牙语介绍了学校的历史,我听得兴致勃勃,当然也多亏了他助理的英文翻译。这是一所公立大学,由废弃的工厂改造,阿根廷的医疗、教育,都由政府资助,外国人也可以过来读书。校长讲完,让我们问问题,我见同学们都兴味索然,便举起手问到:“政府作为资助方会不会干预学术自由”?校长慈祥的笑容突然僵住了,又突然大笑着转向他的助理,尴尬而不失风度地说了几句西语。他的助理说,政府人员前几天还来私下谈过这个问题……后来合影的时候,校长站在我身边,低声诡笑地在我耳边说:“下次别问这么难的问题了”。随后,我们被领往教学区的会议室,迎接我们的是三四十名在读学生。我和六七位同学坐了下来聊天,这一聊就是三小时,中间夹杂着Spanish, English, Chinglish, Spanglish。我了解到阿根廷是移民国家,战乱时期欧洲人辗转来到这里,其中包括我旁边一位同学的外祖母。这几位学生,有的学经济,有的学政治,有的学医学。学习医学的两位同学想做整形医生,因为近来美容业蒸蒸日上,比传统工业农业好的多。还有件另人惊讶的事:他们都是一边工作一边上学。因为阿根廷从小学到大学,每天只用上半天课,上午或下午可自由选择。他们也有高考,但竞争不激烈,有的政客还在呼吁取消高考,人人有学上。我和他们讲述了自己高中的日常,他们听得目瞪口呆,眼神里透着对命运的敬畏与感激。当然,若没有高考,我也不会来NYU Shanghai,也不会来布宜诺斯艾利斯交流,也便不会和他们面对面坐在一起,讨论发展中国家农村校教育的基本情况。命运充满了Serendipity(意料之外的事),它逼着人们做出迫不得已的选择,但同时也孕育着人生中追求理想的奋斗与激情,就像高考后来到上纽的学生,从中国翻山越岭到世界各地的移民,漂洋过海来到阿根廷的定居者,都在用自己的选择谱写着人生。

*2016年12月17日,我离开了布宜诺斯艾利斯,先后经往智利,秘鲁,墨西哥。2017年1月8日凌晨两点到达纽约,风雪交加,多亏逸俊姆的接待。

纽约人不少,傍晚尤其多。Union Square,小贩黑大哥。刚来纽约的时候,我住在钯金阁(Palladium)。站在红绿灯下,匆忙的各色人流,来去的亮黄色出租,耳边便常会荡起“concrete jungle where dreams are made of(钢铁森林筑梦来)”这首歌。这里的楼都很高,这里人的步子都很快。整个纽约像一张网,网上布满了格子,格子与格子形似而又迥乎不同;从三街到十三街,从三大道到五大道,在这个二十“街方”的格子里,我像个小蚂蚁,每天匆匆地走着,却像在无尽而短暂的梦中奔跑,怎么跑也跑不出这二十个方块,即使没有围墙。

许多大学有着美丽的校园,像公园一般的校园;人们骑着单车,晃着车头,肩并肩往前走。这种闲适在纽约则无福消受了:怎会有人在CitiBike上慢悠悠地骑?都市人的慵懒多是躺在床上,仰面朝着一台发光的设备发呆。NYU是没有一所围墙的学校,充当校园的是一栋栋的方块楼,楼之间的马路与红绿灯,还有出现在宣传画册首页的华盛顿广场公园,公园里的行人来来往往,仿佛是一个交通枢纽。公园的最中央坐落着一口喷泉,能喷一夏天的水,没有水的时候也不闲着,圆形的水池正好充当街头艺人的舞台,每次表演都少不了关注;公园的小路旁满是樱树,所有的花好像串通好了,在四月的某一天同时开放,好像新年跨过第一秒时的满天烟火,在这一刻一齐绽放,也在转瞬间一齐逝去。纽约春天秉性古怪,忽冷忽热,昨天满树的樱粉,一场冷冷的“春雨”后,便是一地的落红了,惊艳的美丽往往短暂而匆匆,不留意间便化为乌有。该去的总会去的,无法留下的才成为真正的美好。橱窗里的花朵比不上枝头盛开的花儿,因为她给予不了那份不经意的美丽与感动;透明的玻璃幕墙没有阻隔她的美丽,却阻隔了欣赏她的人儿前去;要我说,花儿不属于钢筋水泥或者商店橱窗,花儿属于与她相遇并驻足的人们。

每个周五早晨,我都要前往布鲁克林上课,人们都喜欢靠窗的座位,因为这是与一座城市见面的好机会,虽说是走马观花,但毕竟可见一斑,旅游观光团坐的大巴车不就是这么走一遭匆匆看一看吗。我最喜欢的一段路是过东河走曼哈顿大桥的时候:向左望,层层高楼鳞次栉比,Navy Yard的造船厂锈迹斑斑;向右看是雄伟敦实的布鲁克林大桥,好像用一种半圆齿纹的尺子画出的波浪线,再往远看,自由女神像依稀可见,她朝着布鲁克林方向招手,仿佛在欢迎远道而来的客人,黑色的影子带着些许失望,莫非是再也没有坐船前往纽约的人因远远望见她而激动呐喊了吗?每当夜幕降临时再望向窗外,黑夜隐去了女神像,隐去了流淌的河水,留下漫天繁星似的灯光装点着夜空,灯光点亮的星子不眨眼,也可以给人似曾相识的静谧与美好。

我的窗外有一栋高楼,楼顶上有一座钟,整点时会响起一段属于钟声的旋律,和小学的上课铃一样;再走几步,联合广场边上的大楼上也有一串数字,从开始到中间是今天的时间,精确到毫厘,从末尾到中间的数字是距离今天结束的时间;许多人在这串数字下匆匆而过,许多人抬头望着它快速更迭的数字,有的人看出来是时间,有的人不清楚是做什么的便匆匆离去;要我说,如果一个人看它定睛不动到十二点,所有数字都变成零的时候,一定会弄清楚这串数字的含义。再走几条街,是纽约著名的时代广场,人们在新年夜倒数计时,期待着新的一年,期待太阳再次升起,樱花再次绽放,再一次的超级碗,再一次的NBA总决赛,再一次的黑色星期五和再一次的新年倒数计时;而这些节点中间则用相似的匆匆填满,就像每个街区中相似的高楼,下一条街走不出这座城,新的一年走不出生活的匆匆。

匆匆往往和忙忙同时说起,忙忙又总是连着碌碌,碌碌之后好像是无为啊。匆匆的人忙个不停,匆匆的人盲目前行,匆匆的人茫然失措。人们匆匆地来,匆匆地去,有多少人发现过匆和勿就差那么一点儿呢?

“登东山而小鲁,登泰山而小天下”。到如今,已是“上太空而小天下”了吧?。世界是广阔的,也是联通的,当然世界上的人是移动的。NYU Shanghai和Abu Dhabi两所分校都是神奇的地方,如果一个睡了很久的人在上海或阿布扎比的校园里醒来,定会难以分辨出自己在哪个国家,哪个大洲,甚至会怀疑所见所闻是否真实。这个世界变化愈来愈快,可谓实实在在的日新月异。在校园里,来自超过七十个国家的同学和你一起学习,吃饭,打球,这本身即是一种神奇。多文化共存的世界,将在未来成为常态。然而,走出校园,我们看见的是现实——45摄氏度的高温,上百位印度劳工挤在没有空调的班车前往工地;摩肩接踵,Madinat Zayed(圣城大厦)里各种肤色的商贩们用各种语言招呼生意——从阿布扎比校园的落地窗望向这座城市,不禁感慨,我们只是“生在蜜罐(overprivileged)”里的人啊,这个蜜罐不也是由印度劳工的汗砌成的吗!NYU Abu Dhabi的同学们互相戏称“未来领袖(global leaders)”,未来领袖们大多享有奖学金,校园里还有convenient store(小卖部)可以刷dining dirham(饷钱),每个月还有stipend(补给)发送,好不快活。连校园所在的小岛,都叫做“快乐岛(Saadiyat Island)”呢!同学们也确实肩负得起这个称号。在D2(二号食堂)吃饭时,总能与有不大熟悉的同学围坐在一起,一来二去,便认识了不少同学:柬埔寨人,科特迪瓦人,尼泊尔人,斯里兰卡人,当然还有不少中国人……他们都是自己国家的佼佼者,但也是一个个会嬉笑怒骂的普通人,我们一起打球,学习,吃火锅。Abu Dhabi和Shanghai的共同点之一,便是同学之间低头不见抬头见,不会有“日日思君不见君”之愁苦。

身在阿布扎比,怎能不“清真”一下,除了每周三吃两份羊排外,我的清真体现在了选修“基础阿拉伯语”。这不仅仅是一门语言课程,更是一门文化课——了解一种文化最便捷的方式就是学习他们的语言,何况是在当地。我的阿拉伯语老师是一名来自约旦(Jordan)的女性,名字叫Khulood,是甜美的意思。一次我们造句,大概是“我有三个名字,han,suhan,hansu”。轮到Khulood,她便不好意思地道出了自己的小名:“小甜甜”。小甜甜已经教阿拉伯语二十余年了,十分地和蔼可亲。她还邀请我们去家里做客,品尝她准备的茶、咖啡、还有甜品。用餐时,她的丈夫不在,我们便趁机问到她和她丈夫的故事。她便讲道,自己与丈夫婚前曾是同事兼好友,相识十余年。可是一天,她的丈夫即将调走,临走之前,小甜甜走到他面前,鼓起勇气对他说道“You know what,I love you”。六个月后,她们便订婚了。听Khulood亲口讲起自己的故事,我们的心底升起一丝温暖。想到这一切,都发生在在伊斯兰的文化背景下,我于是更加钦佩眼前这位佩戴头巾的女士。

无论是阿布扎比还是上海,都有着对世界大同的理想,和对文化交融的实验。当然,每一步探索都少不了艰难险阻,但也正是在幽暗昏惑里跋涉的过程中诞生了新的希望与生机。“道路是曲折的,前途是光明的”,我愿溯流而上,找寻她的踪迹,却见依稀仿佛,她在身边伫立。

2018年1月22日,结束了三个学期的Study Away,我回到的母校——NYU Global Network里平均学习时间最长的校区——上海,开始毕业设计。

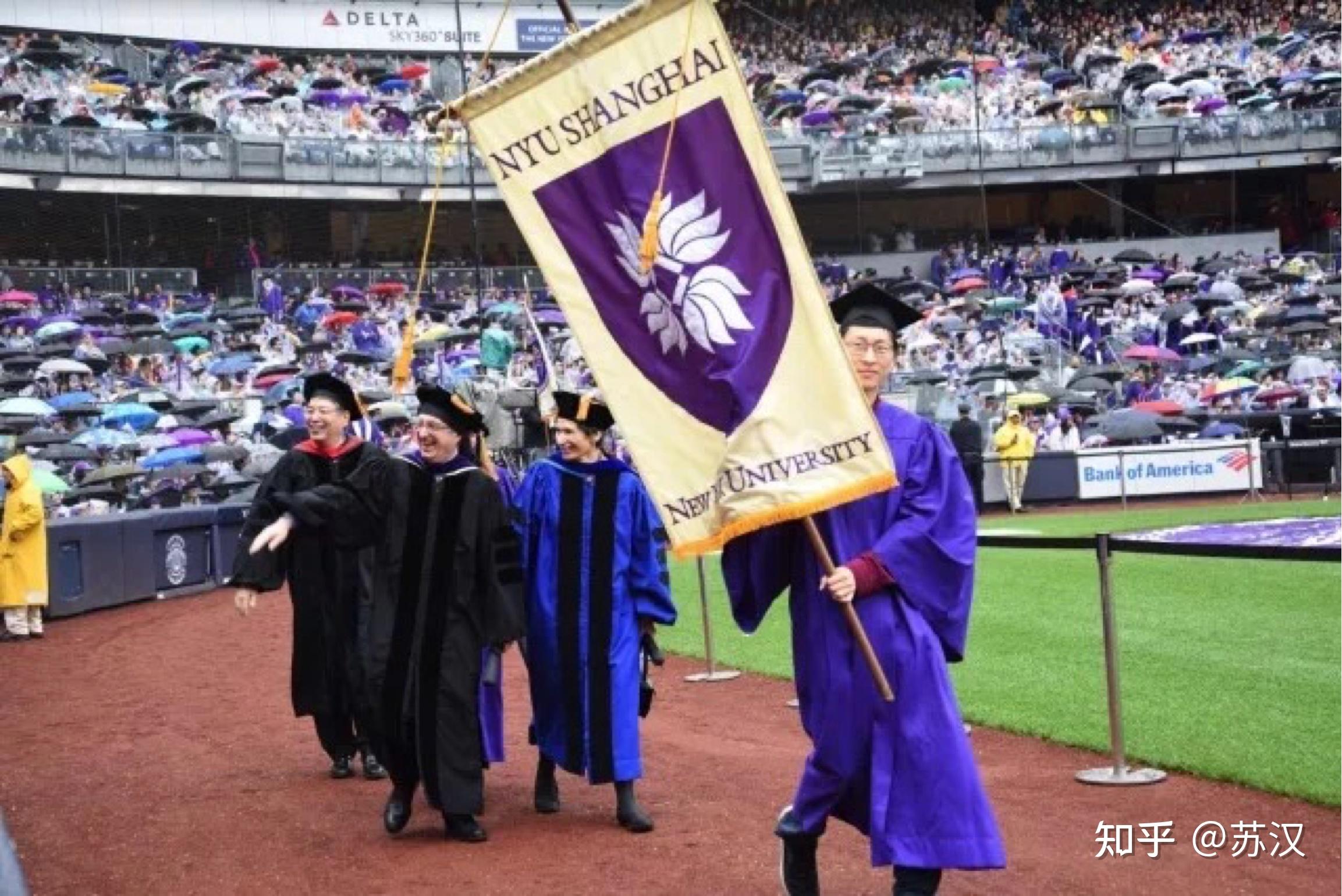

2018年5月,我在Yankee Stadium举着NYUSH的旗子走过了从NYUSH毕业(原本举旗子的是Kadallah,不过他那天有事就伦我上了,David Pe给报销机票飞了趟纽约,幸运)

2020年5月,我从MIT的CMS毕业,告别了那座从憧憬到“身在此山中“的媒体实验室大楼。回过头看,反而更加认可IMA的人人都是初学者的感觉和互相包容的风格:没有历史的包袱,学生对自己的项目有绝对话语权,在自由的环境中激发出无限的可能。

2021年,拿到真格的投资我终于开始了startup生涯,公司叫做Privoce,读起来像“privacy”,目标是给每个人一个云空间(可以想象成虚拟的电脑, 或者能跑类似微信功能的百度网盘, 而且不用下载,浏览器里就可以用: 可以试试voce.chat),让每个人在互联网上有自己的家园(其实就是你的个人app),数据将成为属于自己的私有财产。

我的创业公司,提供内嵌社区,目前已获得真格,MIT E14投资这回答都过去那么久了,总有莫名其妙的人来找存在感

关于全奖不全奖的问题我不想再回答了

我没有暴露癖 不喜欢把自己的生活毫不保留的分享出来 当初回答这个问题 也是因为作为第一届毕业生想给学校“打个广告”

不然朋友圈晒晒得了

不要用最大恶意来揣测别人

全不全奖又如何?

====================

突然又在朋友圈看到了转发,才在纽约study away一年回来,本人完全完全不social...片面地就课业方面回答一下吧。

我是计算机专业的,大一下才开始学编程,之前是数学系....然而实在找不到证明那些定理的意义(其实是因为不会),再加上遇见了一个特别棒的计算机教授,就义无反顾地转专业啦。

我不太清楚其他专业,但从数学和计算机来看,NYUSH教学,相比纽约,是毫不逊色的,学生整体学习态度也很不错。

大一大二的通识教育...我从来不喜欢文科,不爱哲学,历史书籍也只喜欢比较逗比的文风...文笔也不好...单词量少...所以学得很累...写essay要老命...4学期从来没有逃过B+的命运...然而教授的要求越来越高,文章越来越长,写得东西深度要求越来越大...我还能保持B+...也能算一种进步吧?慢慢也领悟到了真正的论证,不是乱七八糟拼一堆例子,名句,和华丽的用词。而是一环一环,注重细节,思维流畅。文章立意也十分自由,只要逻辑清晰有理有据就是好文章。我因为一部纪录片写了同性恋婚姻合法化问题,以及一些在高中会被批“三观奇特”而低分的主题...(我一直记得高中写苏武blabla...然后被语文老师骂...说苏武在历史上是正面形象,作文里面不能说他不好之类的...一直很懵逼啊)

再说说study away吧。

我在纽约上了2门计算机研究生课,感觉也没有很难(因为我没有选很难的研究生课哈哈哈哈)...说实话,在纽约,同级别的本科计算机课拿A比在上海容易...(个人意见,勿喷,毕竟我也就在纽约上了5门计算机)...可能是因为上海计算机系人少,一共就10多个...按比例有些课拿A通常就只有2,3个...还要和高中开始就玩编程的大神争...印象里一向“不那么拼命学习”的外国同学也不怎么水...

然后好像计算机的大家在纽约都挺认真的,朋友圈看见什么project拿第一啊发AI的paper之类的...我知道的,就拿纽约第一学期的算法课来说,平均分挺低的(忘记多少了)我考了96还挺得瑟,结果坐旁边也是上海的两同学(中国的),都是98...然后他们说同班外国的同学(nyush的)好像也是98...就不能让我多得瑟一会儿吗...【分数比较片面,但至少从一个方面体现了nyu上海同学们的努力吧】

然后数据结构(在上海上的,没在纽约上,听别的同学讲的),离散数学(同上),概率论(在纽约上的,室友在上海上的)感觉纽约都比上海教得简单...第二学期做了算法grader挣点零花钱...才发现...纽约本校竟然有那么多人不交作业(当然不交作业也可以是大神...)可是作业算分的啊...

然后...自以为肯定很水,肯定easy A的intro陶艺课...我虽然从不早退迟到,按时完成每次作业project,认认真真捏泥巴...最后只有A-...简直是在逗我...也给即将study away学弟学妹们提个醒...不要轻视纽约的艺术课...那些教授“不讲道理”TAT

而且真心觉得上海小班教育好...一个班10多个人教授每个人都记得...交流也多

记得Computer Architecture的法国教授第一节课让每人填表,写未来计划,爱好之类的...我写了我想毕业考直博,然后他专门下课叫住我,说他很热爱research,然后说有疑问或者需要帮助都可以去找他,真的很感动...

离散数学的教授,非常热心地向一个nyu本校来上海演讲的教授推荐我,然后我就得到了study away的时候去那个教授实验室research的机会。

以及一直特别照顾学生,处处为我们争取利益,找各种好的客座教授来上课的,转发各类内部实习机会的院长。

我在纽约的室友房友都是数学系的,貌似到纽约都没本科课可以上了(因为都上过了?具体不清楚),全部各种研究生课。然后听说数学系某男神在研究生课上所向披靡,所有人都不会的,他会。要知道nyu courant的数学是很棒的,膜拜啊!

我室友也很棒,和本校竞争拿了创业比赛第一,平时数学系也很累,还要准备各种会,拉投资。

还有一年我们第一届学生也要毕业了,不舍。

----------------------

收到了NYU CS PhD的offer!

我是Sam Chen,来自上海,在上海纽约大学读的是历史和社会科学双学位。

很多人会因我在知乎的上纽申请指南以及招办的宣传视频而认识我。

快毕业了,就让我来讲讲我在上纽的故事吧:

PART 0.

在进上纽前,我对上纽的情感可以用痴迷来形容。

我曾把上纽的官网翻个底朝天,并从网页上找出了近10处翻译和拼写错误,给上纽发邮件建议修改。我也曾在高考前发动数十名被A档录取的同学拼出“I ? NYU”的手势拼图:

去上纽宿舍报到的那天,俞校长认出并叫出了我的全名,还和我妈妈说我在校园日的表现如何令他印象深刻——我兴奋、期待:在上纽的探索,终于就要开始了。

PART 1.

然而,刚进上纽的一整年,我整个人是迷失的。

在上中的时候,每周都会有数学周爽来检验我学习的扎实程度;通过成绩的比较,我能知道所处的位置并加以调整——对很多中国学生来说,成绩就是我们的指南针。

但在上纽,很多课可能只有期中期末两场考试。在这样的教育模式下,我像掌舵人丢了罗盘一样,根本不知道自己学得是好是坏。等到期末成绩出来时,一切都为时已晚了。

于是整个大一,别人泡图书馆、二三点才回宿舍,我是泡在夜店和威士忌里、天亮才回宿舍;别人拿了平均绩点GPA 3.7觉得很低时,我的GPA是3.5。

▲ 整个大一,我的微信朋友圈里基本就是酒酒酒

更糟糕的是,我搞不清楚自己到底想要干什么。自己真的还像高中时一样,想去美国做律师拿百万年薪吗?我不知道。

PART 2.

终于,在大二,我从混沌的最低点中逐渐醒悟,并确定了人生的目标。

混了一年到了大二,我自问:我怎么会懈怠到如此地步?我这辈子活着到底是为了什么?

首先我发现,我必须给自己换一个“罗盘”了。在上纽这种放养式的环境中,对知识的原始渴求必须取代成绩的高低来成为新的“罗盘”。我不再关注自己的成绩,而是每次面对动辄上百页的阅读时,弄清楚自己想学到什么。(有趣的是,换了“罗盘”后,后期我的GPA反而稳定在了3.92。)

更重要的是,在最混沌的时候,我找到了愿意为之奋斗一生的目标。受上中前辈Denny LIU的长文启发,我认识到在人一生的跨度中,金钱物质、名声地位是无法提供长足快乐的,所以如果把这些定为目标,其本身就是虚无的。想了很久后我发现,对我来说最快乐的事,其实就是“(好)为人师”。如果我现在不断精进、成长,未来我就可以帮助别人少走弯路、多点方向。这件事情就是我的目标,不管能实现多少我都会很满足,而且,我可以一直做下去。

确定了长远的目标后,我在短期的选择中更敢于听从内心。在这一年的暑假,我放弃了去一家大律所实习的机会,选择飞往北京去Denny掌舵的乐纯酸奶。在乐纯,我发现原来自己工作可以这么有干劲。我也见识了做酸奶竟可以用数据驱动和用户驱动、这种在互联网公司才有的的打法。做律师的想法逐渐被淡忘——我渴望能去那些打法最创新的公司中,学到最先进的打法和经验。

PART 3.

大三,我修炼了更高的武功、也迎来了更大的挑战。

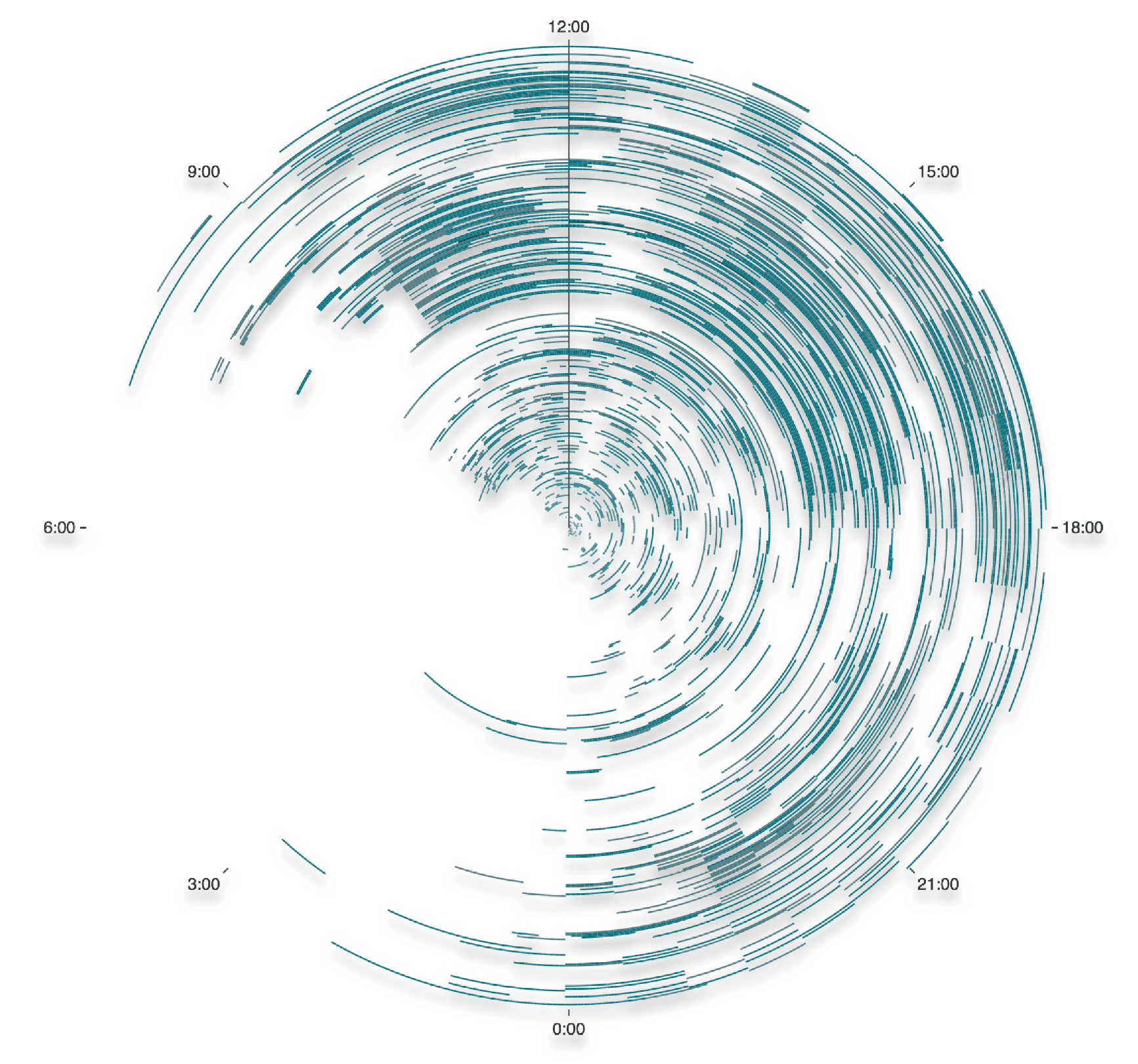

在乐纯的时候,我从上司那儿学到了时间统计法和量化自我的世界,并从大三开始实践,相当于把数据驱动的打法用在了自己身上,让我得以解放出大量的生产力。(关于时间统计法和量化自我,我写了一篇文章)

▲ 「日轨」:显示了我2017年的工作时间在24小时中的分布

可是,还没等我熟悉自己的“武功”,上天就向我扔了一条凶残的“恶龙”。在纽约仅读了四个月书的我,由于家事不得不取消继续去非洲加纳学习的计划,飞回上海去操心一些同龄人完全不需要担心的事。我怎么也没有想到,“突然长大”会成为形容我这一年最贴切的词。

这条恶龙最终并没有把我击垮,我反而因此变得更加成熟,我把各种事情handle好、到了期末反而得了大学第一次4.0——现在回想起来,真的挺难想象当初自己是如何挺过来的。

PART 4.

经历了大二大三的成长蜕变后,我在大四终于开始收割果实

大四上学期我开始求职,一家上海的金融科技公司给我发了offer,给我的薪水比行情水平翻了三倍,比这家公司自己公示的待遇也翻了两倍。另有一家跨国硬件公司,也想用同样的薪水留用我。我把它们像当年翻上纽老底一样去研究,目的就是判断哪一家能让我获得更多的经验、对我实现一生的目标更有帮助。最终答案是,我决定婉拒后者、转身投入金融科技的狂澜之中。

我事后也有想过,前者之所以会翻倍价码来录用我这么一个“没听过的大学”的文科生来做运营中的数据规划和分析,也许与我在乐纯的实习、以及用数据驱动自身分不开。(面试我的老板和HR都不知道上纽是什么学校)

我想做律师的时候,肯定想不到我会去乐纯;我选择去乐纯的时候,肯定想不到我会学会量化自我;我在做量化自我的时候,肯定想不到我会去一家金融科技公司。But somehow the dots all connect.

PART 5.

上纽对我有什么影响?

说到现在,我好像一直都在说自己,但其实故事里的每一刻都不能没有上纽的存在:

如果没有上纽的放养,我也不会在大一的时候彻底迷失跌到谷底,也就不会真的扪心自问自己想要什么、找到自己的人生目标。

如果不是上纽CDC(职业发展中心)顾问Jane一眼看出我痴迷乐纯却不敢放弃律所后的那番善意“怂恿”,我也不会做出的去乐纯决定。也就不会知道还有量化自我这东西、说不定就挺不过那条恶龙。

如果没有去纽约的NYU交流,我也不会看到昔日灯塔国的衰败和分裂,也就不会觉得商业中的下一个前线阵地应在中国。

所以要说上纽对我的影响,其实到处都是。感谢上纽让我再度相信“Connect the dots.”,很多决定可能当下是没道理的,但是这些未知的决定到最后都会把我们塑造成一个独特的人,渐渐也就变得有道理了。

最近新开了个公众号,会讲讲我的量化生活,欢迎关注“诗和腰花”。

我经常和别人说,上海纽约大学就好像一堵墙上的窗户。我曾以为我们要不站在墙这一边,要不去到另一边,而现在,成为上纽学生就好像骑坐在窗户上,看着窗户两侧的世界,做出自己的选择。

如果你问我在上纽就读是什么体验,从一个很大的角度来说,这就是我的观点。如果一定要给上纽学生一个使命或是定义,我想就是这样一群人。

我曾经幻想过了解外面的世界后尽力出去的自己,我也曾经思考过如何成为像abc一样的人。当我真正到了上纽就读时,我才知道曾经的我其实是有些单纯到傻的。我不知道有多少学生曾经抱着很多幻想进入上纽,想“真正”了解世界,想去宣扬心中那些“美好而自由“的理念,想改造成长的环境。我是其中一个,我以为我会在看到窗户另一侧的样子之后就好好把窗户这一边的世界改造一番,让窗户两侧变得一样,墙的存在变得没有意义。而若不是GPS去看看西方学者对中国的评价,若不是writing课上去了解什么是Plato's Cave,若不是成为Master Ivan的Research assistant去读大量的文献,若不是目睹了一次次来自不同学生群体的争论,我可能都一直是以前的那个沉浸在幻想里的我自己。终于,我知道没有哪里的天一定是更蓝的,没有哪里的空气一定是更清新的。我开始接受墙的存在,我开始明白这个窗户有着多么大的意义——墙从没有内外之分,唯有封闭并开放着的两侧。唯有在窗户上看过,才知道这两边都有存在的意义,才会做一个深思熟虑的选择和偏好,是唯有这样才能愿意为之付出许多来捍卫的立场。举个例子,对我来说,在窗户上看的一个方面是我听过许多外国朋友的对Trump的评价,对CCP的评价,听过学政治的好友和我讲述身边的人的立场,听过Prof陈兼讲“让人说话,天不会塌下来”,听过刘擎教授推心置腹地和我们聊政治现状和我们面临的挑战之后的,我对我所处的政治制度产生的信心。这种信心,比起小时候那懵懂的爱国主义,我以为是更深刻的。

这堵墙,是文化,是语言,是政治,是很多抽象的存在。

当然了,如果我只提到这一点,那上纽的就读体验是不完整的。这就是我想讲的第二点,或许是第一点的大前提——当你就读于上海纽约大学,你会感受到一种尊重。对我来说,从未有任何一个机构给过我个人如此多的尊重。也是因此,对于这个学校的热爱和骄傲,我们很多人是掩饰不了的。

说点具体的,比如我们的校长。我们也不和别的学校比了,因为真的没必要。如果你和一个上纽的学生说,俞立中校长不是一个好的校长,我想问为什么的人应该没几个,大多数直接就开喷了lol。我们有多喜欢俞校长呢?军训的时候,当主持人念到俞校长的名字的时候,我们没有吝惜一丝一毫的欢呼,即使我们的嗓子已经快发不出声音。学校里见到校长,那一声校长好,是真的希望他能有个很好的一天。

这一切,是因为我们move in的时候他来帮我们搬行李,是因为当我们遇到困难的时候都可以在群里把他@出来,是因为我们可以在他吃饭或者别的休息时间去和他聊聊。当我们向他提出请求的时候,他不像是一个校方的发言人,而像是我们的好朋友在给我们出谋划策,让我们去找各种各样的部门解决问题。

同理,这个学校里绝大多数的教职员工都是这样的,我在下面这个问题里有过回答。在这个学校里,我感受到,人的身份比学生的身份优先,而学生的身份中,与上级的高低之分又是最不被看重的一点。作为一个中国学生,我不得不说,这种感觉或许应该是个常态,但是我们觉得我们被善待了,甚至觉得受宠若惊了,我们的教育体制还是有很大进步空间的。

在上海纽约大学NYUSH工作是怎样的体验?类比亨廷顿在《变化社会中的社会秩序》里的观点,制度化低而参与度高,是会乱套的。上纽虽然学校很小,历史很短,但是制度化做的非常好,这一点在就读过程中感受明显,非常舒服。比如我们对textbook policy不满意,就着手去做,起草不同的邮件准备联系不同的部门,财务部教材部学术事务部等等。在这个过程中,我们也相信学校会和我们协商一起处理好我们的疑问。比如教授乱打分,大家也会一起行动寻求学校的帮助来解决问题。

郭同学刚给我发微信,说

其实仔细想想还真是这个道理,没了这些高度制度化的系统,我们还真是会很不习惯。从这个意义上来说,就读上海纽约大学很可能会被这个学校给惯坏了。

上纽不是没有”阴暗面“。就读过程中会感觉到人的关系复杂多变,你问不同的人谁谁谁怎么样可能得到好多极端的答案,而且这学校圈子又不大,关系是很大的一部分。人数不够就代表开课肯定没有很多学校来的多样化。不喜欢通识教育的学生大一会过的很苦。考试季压力真的很大,每天都凌晨睡觉过827的生活(八点起床两点睡觉七天如此)

我想,上纽的中国学生或许都有一个共同的就读感受,就是这个学校只有一栋楼,没有操场,却是真的很大。大到我大一读完了还觉得有很多等待我去发现的,只觉得自己知道的越来越少,想知道的越来越多,窗户两边的世界,原来我了解的都不够多,原来没了这个窗户,我们还真是不适应。

一句话,在上海纽约大学(NYU Shanghai)就读,感觉这四年值了。